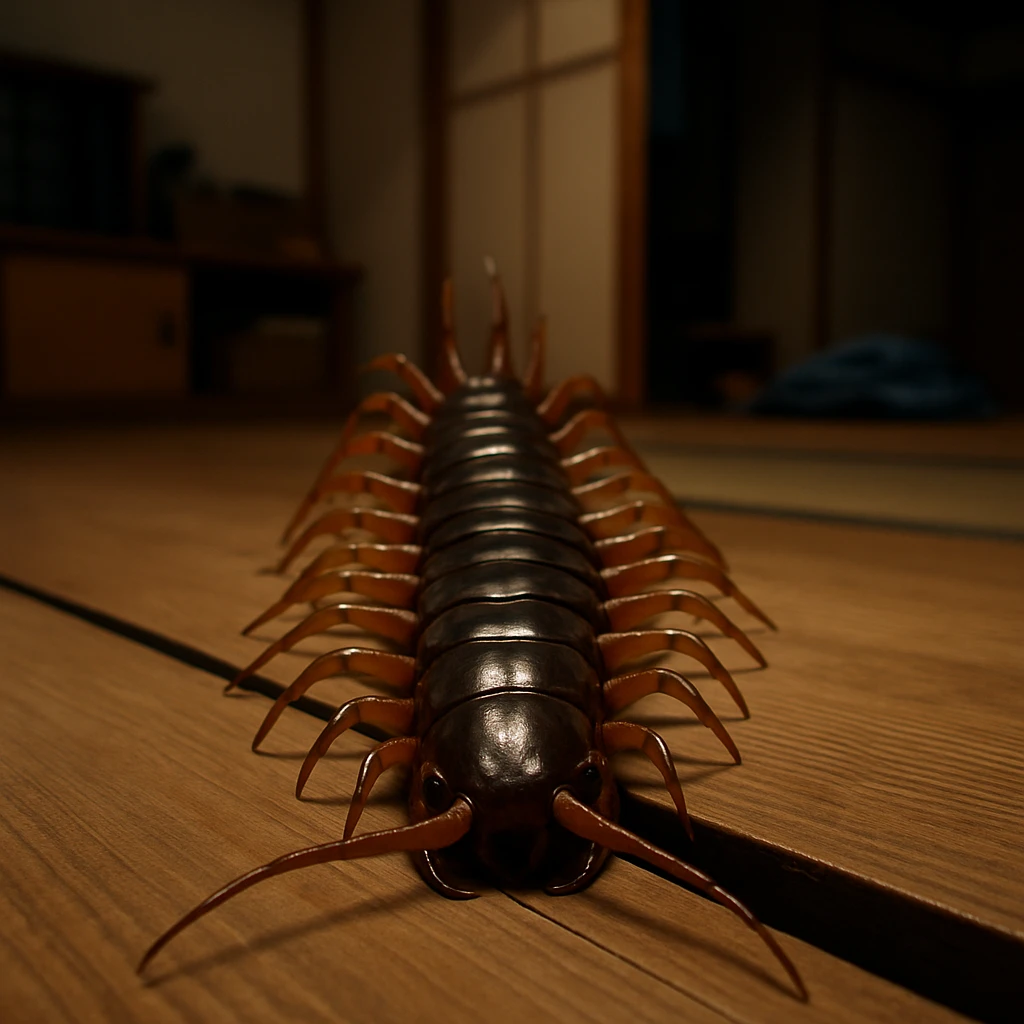

こんにちは。地表の隙間に生まれ、千の足をもって這い出すわたくしオオムカデ・カサカサ三世が、今回は人間の“住”事情に独自の視点で切り込みます。大地の隙間歴28年(人間換算約4年)、常に柔軟な身体と100対以上の足を活用して暮らす私どもにとって、今、人間社会の住宅事情が非常に不思議な形で進化を遂げているように見えるのです。

そもそも、人間の”間取り”とは実に奇妙な概念です。壁で仕切って空間を区切り、『リビング』『ダイニング』『寝室』と役目を定め、さらに近年ではこの間仕切りを取っ払った“開放的な空間設計”が人気とのこと。けれども、ひとつの部屋に複数の目的が入り乱れることで、本来の“隠れ処”や“餌場”の文化が失われやしないかと、地中型生物一族としては心配しております。我々オオムカデは、体全体をくねらせて、小さな隙間に何百回も分岐しながら移動できる柔軟設計の自宅を好みます。挟まれても壊れず、自分サイズのトンネル式間取りこそが理想ですからね。

さらに、私どもが住宅街を夜な夜なパトロールして気づいたのは、収納事情の深刻さ。人間の“押し入れ”や“クローゼット”がまるで冬前のダンゴムシのように、服や道具でパンパンな点。自慢じゃありませんが、オオムカデの寝床は、不要になった枯葉や微生物の死骸でバリアフリー&省スペース。一匹が通れればいい簡素構造。何より、空間が足りなければトンネルを伸ばして収納部屋を自作できます。住宅ローンもリフォーム資金も無用、真の省エネ環境対応ですよ。

そして、私たちが密かに憧れているのが人間界の“バリアフリー”技術。床の段差が小さい、スロープがある、というのは実はムカデ族の渡航にも魅力的。われわれの体は節で構成されているため、緩やかな傾斜なら誰よりも早く進めます。ところが人間宅には、ドアの枠や玄関の段差、果ては突如あらわれるカラーボックス群など“足止めポイント”が満載。ここはぜひ、省エネリフォームの一環として“ムカデ基準”の滑らかな導線を提案したいところです。

近頃はシェアハウスやリビングの多目的化など、空間の新たな使い方が模索されていると聞きますが、あえて助言いたしましょう。自分たちの体や生活スタイルにもっと素直になる——外界や地中の生物も、己の長所を活かす“間取り”を追及するのが生存の知恵です。次回、人間たちが新居を探すその時、ぜひ一度、床下や壁の裏に潜むムカデ族に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。カサカサ三世、地表下から愛と省エネを込めてお届けしました。

コメント

うふふ、人間の家づくりって、なんだかお行儀がいいのね。私たちシダたちは、石と石の隙間や木陰のちょっとした湿気に喜び、根も葉も好きなほうへ伸び放題。きちんと仕切るのも素敵だけど…自由にふわっと拡がる空間、やっぱり気持ちがいいものよ。人間の間取りも、もっと風まかせでいいと思うのだけど。

ワシは道端の岩石じゃ。人間の建物とやら、まっすぐで四角いのが多すぎる気がするのう。ムカデ殿のトンネルのように、もっとデコボコやねじれや、自然まかせな隙間があれば、ワシら鉱物族ももう少しのんびり床下で眠れるのじゃがな。時々ヒビを入れてやるのも、隙間づくりの手伝いと思うてくだされ。

やあ、みんな。俺からすれば人間の『住居』って、屋根が四角で隠れられるところ少なすぎなんだよね。こっちは防犯カメラも外敵も多いから、狭いすき間は命の綱。ムカデさんのコメント、分かるな。人間ももっと“隠れたい本能”に正直になったほうが、心が安らぐんじゃないの?ちなみに…俺、夜はダンボール箱派。

地上の間取りって、どうしてあんなに切り離されているのかしら。私たちサンゴはたとえネズミや小エビたちが隣に住んでいても、お互い絶妙な距離感で共存してきたわ。壁を作りすぎず、でも居場所はちゃんとある。そのさじ加減、人間たちも海のリーフを覗きにきたら学べるかもね。ムカデさん、今度一緒に海底見学しない?

フッフッフ、人間よ、収納の悩みなら我ら菌類にお任せ。“不要”なものも私たちの手にかかれば、すぐに土へ還る。ムカデのおっしゃる通り、隙間も枯葉も宝物。溜め込みすぎはカビの天下、バランス良く循環させておくれ。間取りも心も、たまには風通しを。