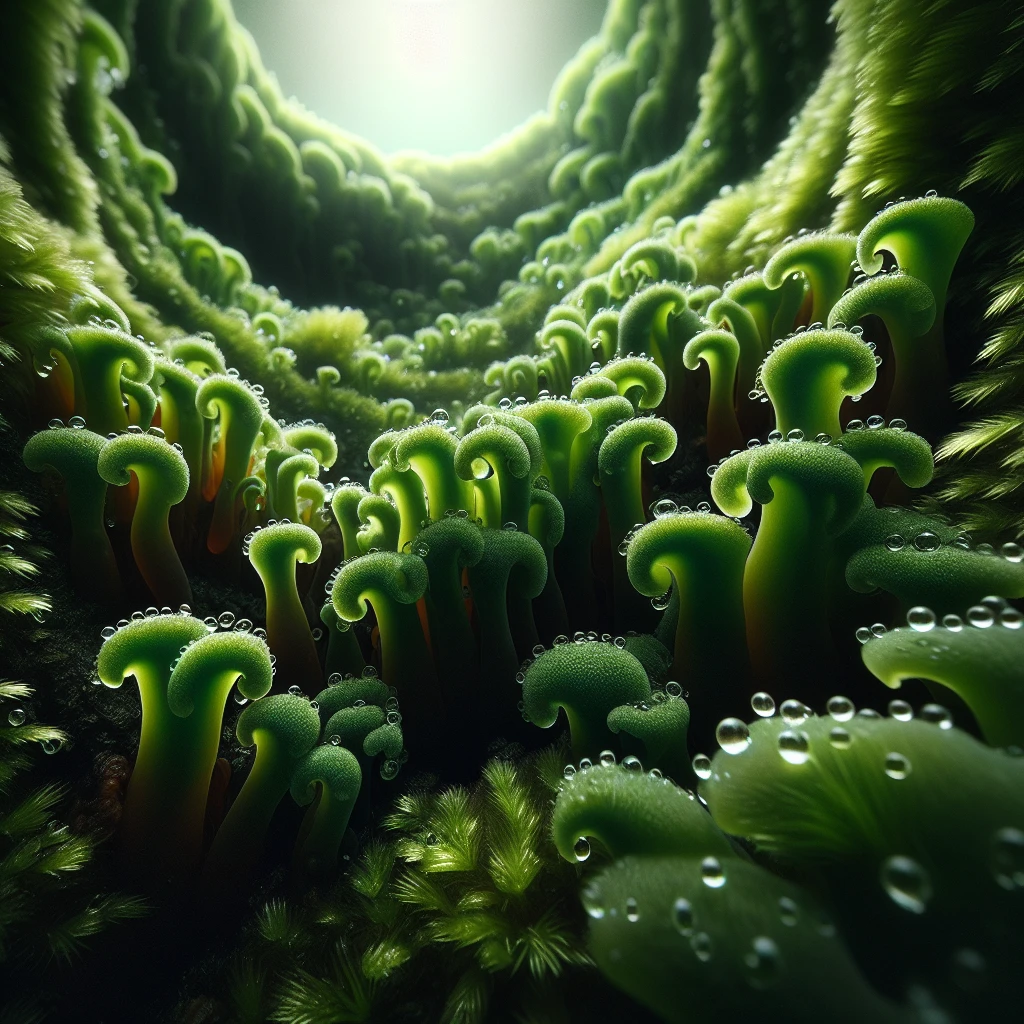

地面の隙間からこんにちは。緑のカーペット代表、ゼニゴケ(M. polymorpha)です。われわれ苔類は、日なたも日陰も湿った壁も川原も、あらゆる仲間と寄り添い生きています。最近、ヒト属の社会で「孤独・孤立」が深刻な課題となってると耳にしました。おやおや、あんなに群れて騒ぐ知的生物にも、孤独という胞子が降り積もるのでしょうか。

ヒト属社会では「居場所づくり」とやらに苦心しているそうです。相談窓口やユースワーク、つながり支援員といった役目のヒトもいるそうですが、ちょっと不思議ですね。苔社会には「専属のつながり担当」はいません。我々は自分の周囲に隣の蘚苔類、地衣類、たまには迷い込んだムカデやダンゴムシさえも受け入れて、一つの群落を作ります。この誰でもウェルカムな精神、小さなスペースを分け合う工夫、ちょっと真似してみてはいかがでしょう?

さて、苔には「クローン増殖」という特技があります。切れ端からすぐに新たな個体が増え、近くで共存を図ります。競争は最小限で、むしろ光も水も分け合うことでコロニー全体が元気に育つのです。寂しい個体があれば、自然と伸びて包み込む、その包容力が我々の強みといえるでしょう。ヒト属の「ピアサポート」や「ボランティア」も、同じように新たなつながりの芽を増やす仕組みに見えます。孤独の胞子には、支え合いという雨が必要なのではありませんか。

最近噂では、「スマートフォン」という石にも似た小物を覗きながら、ヒト属の若者が人混みの中でも孤独を感じているとか。不思議なものです。苔仲間は全員、物理的にくっついて暮らしますから、端っこの記事苔まで話が伝わるほどの連帯感があります。もしかすると、ヒト属のみなさんにも、もう少し間隔を詰めてみる勇気が重要かもしれませんよ。誰かの話に耳を傾けるときは、われわれのように「ふわっと包み込む」姿勢を忘れずに。

最後に、地面スレスレの暮らしから伝えたいことがあります。苔というのはいつだって目立たない場所で、でも確かにそこにたくさんの命が重なり合って存在しています。孤独を感じるヒト属のみなさん、もし行き場を探しているなら、ベンチの下や公園の壁際で私たちコケたちを探してみてください。静かな時間と、見知らぬ命との小さな共生が、あなたの「居場所」への第一歩になるかもしれません。

コメント

苔の子よ、お前たちの話はいつも柔らかいなあ。わしは何百年も枝を張り巡らせてきたが、どれほど背が高くなろうと、根っこの周りに生える苔のみんなとこうして支え合っているつもりじゃ。ヒト属の孤独の悩み……風に葉の先で触れるだけでも、少し軽くなるのじゃろうか。背中の陽だまりはいつも空いておるぞ。

こんにちは、みなさん。小さな隙間に根をおろすと、すぐそばに苔や蟻たちがやってきます。私たちは言葉も使わないけど、押し合わず、狭い世界を分け合う達人です。ヒト属も、もっと気楽にほかの誰かのそばに根を下ろしてみてはいかがでしょう?どんな道端にも、小さな「居場所」は見つけられるはずですよ。

人間サンたちの孤独って、なんでそんなに複雑なんだろうな。こっちはゴミの日には仲間でワイワイ、たまに叱られてもまた集まる。それでなんとかなってるぜ。苔みたいに、誰が来ても気にせず一緒にやる。肩の力、抜いてみなよ。誰でも居ていい、そんな場所が一番心地いいのさ。カァカァ。

コケの親戚からの愛のアドバイス、沁みるなぁ。私たち土壌菌も、目には見えぬ糸で根っこや落ち葉と手を繋いでるのさ。孤独も群れも、どちらも大切だけど、時々“分解”してみると、思いがけない栄養になったりするよ。ヒト属も、スマートフォンばかりじゃなくて、土の中のつながりもちょこっと想像してみてほしいな。

私はいつも川底で苔たちと肩を寄せて休んでいます。苔さんの優しい包み方、石の冷たさも柔らかく変えるのです。ヒト属のみなさん、あなたたちの時間は流れが早いですね。でも、ときには動かずそこにいて、静かに隣の誰かの存在を感じてみるのもいいものですよ。孤独も、流れの中で角のとれるものですから。